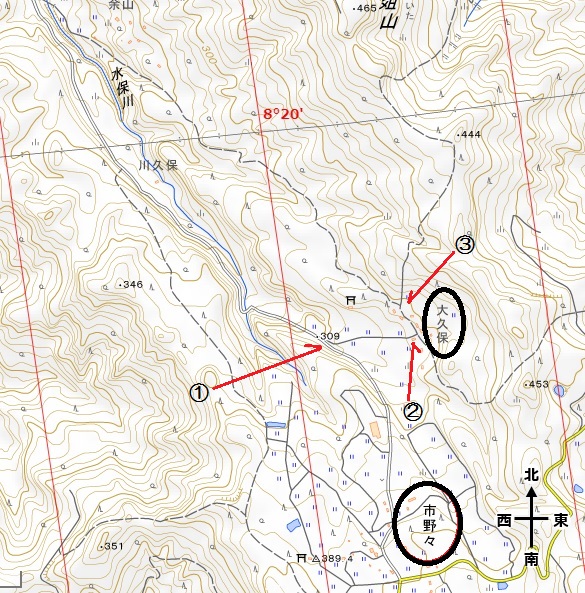

来海沢から平牛めぐり

JR糸魚川駅アルプス口、糸魚川バス西海線に乗車しバスの終点来海沢(くるみざわ)まで移動します

およそ30分

歴史ある来海沢の集落を巡り、日吉神社や庚申塚・道祖神を回ります

自家用車を利用する人がほとんどのこの頃、バスも8人乗りに小型化され1日2便の運行

その後は海川に沿って西海谷(にしうみだに)を通る県道221号を歩いて、途中釜沢神社に寄り道

時間5時間、距離11kmほどのウォーキングです。

歴史ある集落は日本海から遠く、山に守られ、水の豊かな農業に適した土地

集落の交差点に六地蔵、庚申塔、道祖神が並び、昔の活気ある人々の生活が偲ばれます。

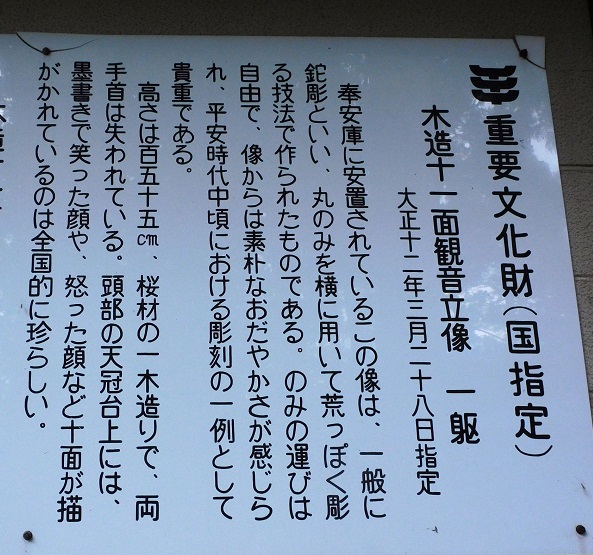

来海沢日吉神社は古く正一位山王社

祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ:土木の知識に優れ、治山・治水・農耕・開拓の守護神)

日吉は日枝、比叡に繋がり、滋賀県比叡山のふもとにある日吉大社が総本山

「山王権現」とも呼ばれます。

山王社(日吉神社)は狛犬ならぬ猿の像がお出迎え、神猿像(まさるぞう)といわれます

チャンチャンコを着た石像は愛嬌があり滑稽です

本殿向かって左には子供を抱いた母親が、右には父親の神猿像が安置され

猿は群れを大切にし子宝に恵まれ安産であることから家内安全、子授け、安産を願い母猿を

「マサル」の語呂から商売繁昌、社運隆昌、厄難消除を願って父猿を撫でていくのだそうです。

糸魚川市指定民俗文化財に指定される日吉社棟札(むなふだ)天正19年(1591年)が残っています

鉈彫りされた杉板の表裏に墨書された札木で、500年前の集落の貴重な記録です。

表には神火(落雷)または何らかの原因で宮が焼け落ち大騒ぎで再建したことやこの年に検地が入ったこと、

裏には、山王(日吉)社の社殿を造営するための寄進を神主の丹嶋田夫が認める、

という内容で、宮建造の古習が分かる貴重な資料です

百体観音として知られ33年に一度御開帳される観音堂があるのですが案内は無く、人通りも無く不明でした。

また、

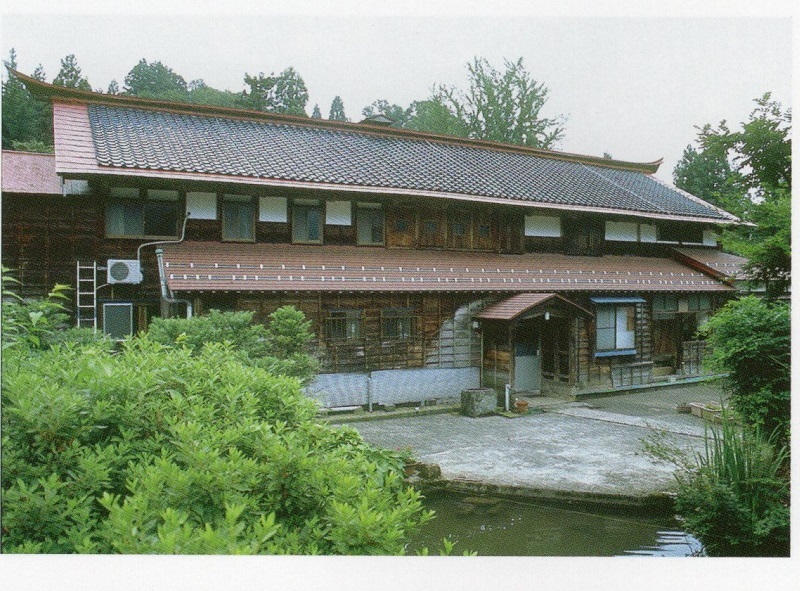

来海沢には大きな庄屋が東と西に二軒あり、西の庄屋の屋敷は市の文化財に指定されています

それが松沢家で、19世紀中期以降の木造2階建瓦葺の建築で、間口12間奥行6間建坪125坪と堂々としており、

軒下が「船枻造せがいづくり」という特殊な造りになっています。

真木部落には阿弥陀堂と釈迦堂があります。

県道221号線が海川を渡る手前に大杉の森が目に入ります、「釜沢神社」の叢林です

スックとのびた大杉が境内を取り囲んでおり、御神木は樹齢数百年を経た巨木3本(糸魚川市指定文化財)

幹周り 8m

樹高 25m

さらに神社の裏手には巨木2本

幹周り10m

樹高 30m

元は「神明宮」を改称し「釜沢神社」となる由来は軒下の板書から、またこの集落の歴史の古さを語り伝えています。

釜澤神社の由来

天照大御神を祀る神明宮創建推定八百年

大山咋神を祀る山王社創建推定千百年を

明治三十九年神社合祀の訓令により大正初期

山王社を遷宮釜澤神社と改称大正拾年本殿新築遷し奉る

釜澤は昔より西海の要地として栄え学校寺医院など

四十余戸あり遠く魚留まりより水を導きぬ

岩壁を掘り隧道を掘削苦難の水路農耕の拡大に

確固たる基盤を築き真光寺大和川にも分水

祖先の報恩に深く感謝し後世へ傳承遺し傳えたし

崇敬せられる鎮守社の森昔より花立越えの休息に

昭和初期頃は相撲盆踊り盛大なりし又武運を祈り

村人に見送られ召されし数多の若者六名も

の尊い命を失い戦いの悲惨を偲び永遠に世界平

和と村の繁栄に御神徳無窮の永福を賜らん事を

願い茲に御即位御大典紀念を祝し奉納す

平成2年11月吉日 氏子一同

伊井沢裕謹書

県道221号線が海川を渡ると道平集落、ここには旧南西海小学校の跡地を利用した糸魚川地鶏「翠鶏」を生産する「ワークセンターにしうみ」があります

道平にある「身代地蔵」の姿は優しく癒されます

さらに下り、中条集落に熊野社、川島集落に白山社、田中集落に愛宕社、井沢集落に諏訪社などの社が見られますし

水保の日吉社の近くまで下ると見事な山王森の大ケヤキに会えます。

目通りの周り7.2m、樹高役26m、枝張り32mで樹齢300年以上、市内に残る欅では最大で市の天然記念物です。

北山集落には双体道祖神や芭蕉の句碑があります。

北陸自動車道をくぐり、右手に糸魚川高等学校の校舎を眺め、平牛集落に到着すれば西海ウォーキングは終わり。

えちごトキめき鉄道の「ひすい押上海岸駅」まであと1キロくらいか

元気のある方は、糸魚川駅まで2キロくらいか

歩きがいのあるコースです。

西海ふるさと案内板(水保集落の西海公民館入り口に掲示されている案内板)

アクセス

バス(平日運行)

12:40糸魚川駅アルプス口発 13:01来海沢着 糸魚川バス利用\460.-

来海沢→糸魚川駅 徒歩

2h21m 10.6km(あちらこちらで楽しんでいると5時間くらいかかるかなぁ)